Windräder – Fakten, Kosten und Probleme im Überblick

Windkraft wird in Deutschland als Heilsbringer der Energiewende gehandelt. Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Hinter den weißen Riesen steckt eine Menge Aufwand, Kosten, Umweltbelastung – und vor allem viele offene Fragen zur tatsächlichen Effizienz und Wirtschaftlichkeit. In diesem Beitrag erfährst du, warum Windräder in vielen Punkten problematisch sind – verständlich erklärt, mit Beispielen, Vergleichen und Zahlen.

Die Wahrheit über Rotorblätter: Herstellung, Haltbarkeit und Entsorgung

Ein oft übersehener Aspekt beim Bau von Windkraftanlagen sind die gigantischen Rotorblätter. Diese können heute über 100 Meter lang sein und wiegen mehrere Tonnen pro Stück – und sie bringen ihre ganz eigenen Probleme mit sich.

Woher kommen Rotorblätter?

Rotorblätter für große Windräder werden meist nicht in Deutschland hergestellt, sondern kommen oft aus:

- Dänemark, Spanien, Indien oder China

- Große Hersteller sind z. B. Vestas, LM Wind Power, Siemens Gamesa, GE Renewable Energy

Der Transport ist aufwendig: Die bis zu 100 m langen Blätter müssen per Spezialschiffen oder Schwertransport über hunderte Kilometer bewegt werden.

Woraus bestehen Rotorblätter?

Rotorblätter bestehen aus Verbundmaterialien – vor allem:

- Glasfaser- und/oder Carbonfaser-verstärktem Kunststoff (GFK/CFK)

- Harzen (z. B. Epoxidharz)

- Inneren Trägerschäumen oder Balsaholz

Diese Materialien sind leicht und stabil, aber extrem schwer zu recyclen.

Lebensdauer und Wartung

- Ein Rotorblatt hält durchschnittlich 20 bis 25 Jahre

- Danach sind Mikrorisse, Verschleiß und Materialermüdung häufig

- Viele Blätter werden heute schon nach 15–20 Jahren ausgetauscht

Entsorgung – ein ungelöstes Problem

- Rotorblätter können nicht verbrannt werden, weil sie giftige Gase freisetzen

- Sie sind nicht biologisch abbaubar

- Recycling ist teuer und technisch kompliziert

- Deshalb landen viele Rotorblätter weltweit auf Deponien, werden vergraben oder sogar in Zementwerken zerkleinert

In den USA, Deutschland und auch Europa stapeln sich tausende ausgediente Rotorblätter, für die es noch kein flächendeckendes Entsorgungssystem gibt.

Übersicht: Windrad-Daten im Vergleich

Faktencheck: Was kostet ein Windrad – und was steckt wirklich dahinter?

Moderne Windkraftanlagen sind gewaltige Bauwerke: Sie brauchen viel Fläche, gewaltige Mengen an Beton und verursachen laufende Betriebskosten. Je größer die Anlage, desto höher der Energieertrag – aber auch der Aufwand. Ein oft übersehener Punkt: Bei Frost oder Flaute müssen manche Windräder mit Dieselmotoren beheizt oder gedreht werden, um Schäden zu vermeiden. Das verursacht zusätzlichen Energie- und Ressourcenverbrauch.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über typische Werte nach Größenklasse:

✅ Übersicht: Bau- und Betriebskosten von Windkraftanlagen

| Größe der Anlage | Gesamthöhe (m) | Fläche (m²) | Beton (t) | Baukosten (€) | Monatliche Kosten (€) | Produktion (MWh/Jahr) | Dieselmotor nötig? |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Klein (1 MW) | 100 | 1.000 | 250 | 1-1,5 Mio | 2.500 | 2.000 | Nein |

| Mittel (3 MW) | 140 | 3.000 | 700 | 3-4 Mio | 5.000 | 7.000 | Teilweise |

| Groß (5 MW) | 180 | 5.000 | 1.200 | 5-6 Mio | 7.000 | 12.000 | Teilweise |

| Sehr groß (7-8 MW) | 200 | 7.000 | 1.600 | 7-8 Mio | 9.000 | 18.000 | Ja bei Kälte |

| Riesig (10- MW) | 364 | 10.000 | 2.000 | 10-12 Mio | 10.000 | 25.000 | Ja bei Kälte |

Was bedeutet 1 MW überhaupt?

MW steht für Megawatt – das ist eine Maßeinheit für elektrische Leistung. 1 MW bedeutet, dass ein Windrad im Idealfall eine Leistung von 1 Million Watt erzeugen kann. Klingt viel, aber:

- Ein Haushalt braucht durchschnittlich etwa 3.000 bis 4.000 kWh pro Jahr.

- Ein Windrad mit 3 MW Nennleistung liefert bei guten Bedingungen ca. 7.000 MWh pro Jahr – das reicht rechnerisch für etwa 2.000 Haushalte.

- ABER: Wind weht nicht konstant. Die tatsächliche Auslastung liegt oft nur bei 20-30 % der Nennleistung.

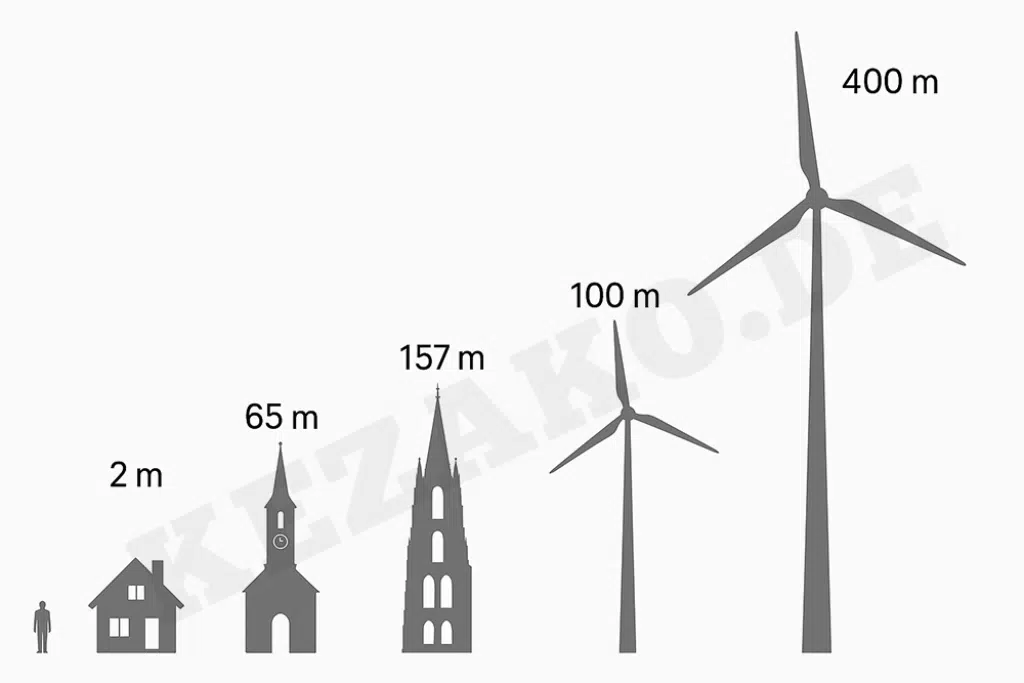

364 Meter Höhe – wie hoch ist ein Windrad wirklich?

Moderne Windräder sind riesig. Eine Anlage der 10- MW-Klasse ist bis zu 400 Meter hoch (inkl. Rotorblätter). Zum Vergleich:

- Ein Kirchturm misst oft 40-60 Meter.

- Der Kölner Dom ist ca. 157 Meter hoch.

- Ein 364-Meter-Windrad überragt fast jedes Gebäude in Deutschland – außer Fernsehtürme.

Das bedeutet: Windräder sind weithin sichtbar und prägen das Landschaftsbild massiv.

Wie viel Fläche braucht ein Windrad?

Einzelne Windräder brauchen zwar nur wenige hundert Quadratmeter Fundamentfläche – ABER: Der gesamte Sicherheitsabstand, Kranstellflächen, Zuwegungen und Bauplätze summieren sich auf:

- Kleine Anlagen (1 MW): ca. 1.000 m²

- Riesige (10- MW): bis zu 10.000 m²

10.000 m² sind fast so groß wie ein ganzes Fußballfeld (ca. 7.140 m²). Und: Für einen Windpark mit mehreren Anlagen steigt der Flächenbedarf auf viele Hektar.

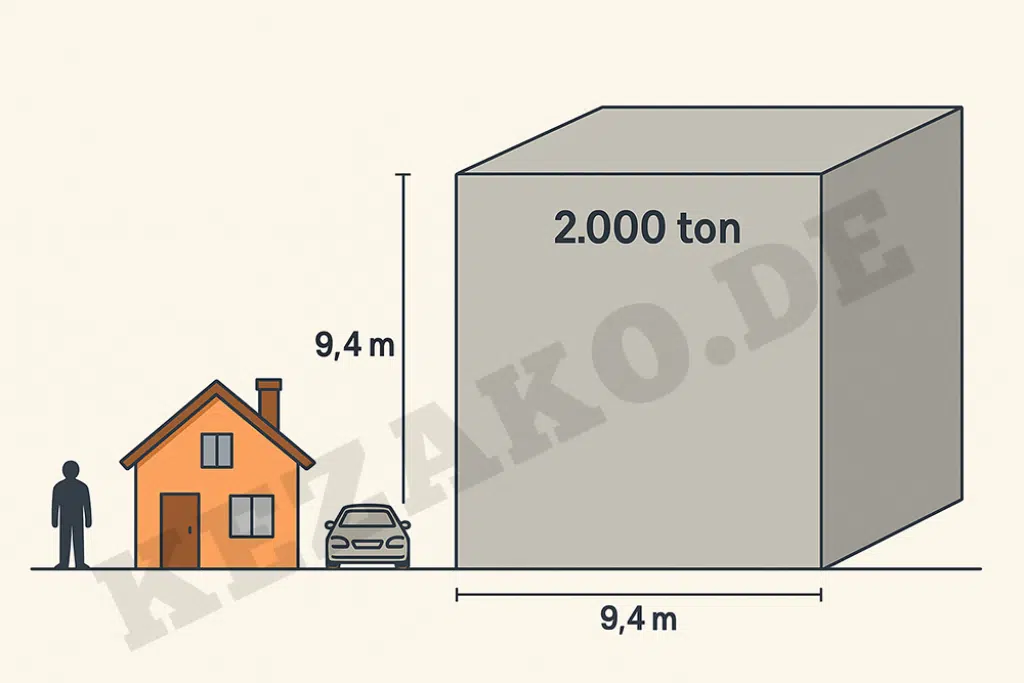

Wieviel Beton steckt in einem Windrad?

Das Fundament eines modernen Windrads ist ein gewaltiger Betonklotz – oft in runder Form mit über 20 Metern Durchmesser und 3 Meter Tiefe. Dabei kommen je nach Anlagengröße zum Einsatz:

- Kleine Anlage: ca. 250 Tonnen Beton

- Riesige Anlage (10 MW): bis zu 2.000 Tonnen Beton

2.000 Tonnen Beton entsprechen etwa 80-90 Betonmischern – oder einem Block von ca. 22 × 22 × 2,1 Meter Größe. Dieser Beton bleibt dauerhaft im Boden, selbst wenn das Windrad zurück gebaut wird.

Was kostet ein Windrad wirklich?

Die Baukosten sind gewaltig:

- Klein: 1-1,5 Mio €

- Mittel: 3-4 Mio €

- Groß: 7-8 Mio €

- Riesig: 10-12 Mio €

Dazu kommen laufende Betriebskosten für Wartung, Versicherungen, Netzanschluss usw. Diese liegen bei mehreren Tausend Euro monatlich pro Anlage – ganz ohne Garantie, dass überhaupt genug Wind weht.

Was sind die Betriebskosten pro Monat?

- Kleinere Anlage: ab ca. 2.500 € / Monat

- Große Anlage (7-8 MW): bis zu 9.000 € / Monat

Diese Kosten entstehen selbst dann, wenn das Windrad nicht dreht – z. B. bei Flaute oder Wartung.

Warum brauchen Windräder Dieselmotoren?

Windkraftanlagen können bei extremer Kälte oder Windstille nicht mehr sicher betrieben werden. Um das Einfrieren mechanischer Teile (z. B. Generatorlager, Rotorblätter) zu verhindern, müssen sie:

- geheizt werden (z. B. durch Diesel oder Strom),

- oder aktiv bewegt werden, obwohl kein Wind weht.

Wenn keine Netzversorgung verfügbar ist (z. B. bei Neubauten oder in der Wartung), kommen Dieselmotoren oder Dieselgeneratoren zum Einsatz.

Verbrauchsbeispiel:

- Eine mittelgroße Windkraftanlage benötigt für die Selbstheizung oder Bewegung im Winterbetrieb ca. 500 bis 1.000 Liter Diesel pro Monat, je nach Standort und Wetter.

- Dies kann im Jahr zu über 5.000 Litern Dieselverbrauch führen – nur für den Schutz der Technik.

Das ist der Widerspruch: Eine „grüne“ Technologie, die bei Frost auf fossile Energie angewiesen ist.

Wie viel Strom produziert ein Windrad wirklich?

Hier einige grobe Vergleichswerte:

- 1 MW-Anlage: ca. 2.000 MWh/Jahr

- 3 MW-Anlage: ca. 7.000 MWh/Jahr

- 5 MW-Anlage: ca. 12.000 MWh/Jahr

- 7-8 MW-Anlage: ca. 18.000 MWh/Jahr

- 10- MW-Anlage: ca. 25.000 MWh/Jahr

ABER: Das ist das technische Maximum. In der Realität liegt der tatsächliche Output oft deutlich niedriger – je nach Standort, Windhäufigkeit und Wartung.

Fazit: Viel Aufwand für wenig Wirkung?

Windräder sind keineswegs die saubere, einfache Lösung, als die sie oft dargestellt werden. Sie kosten Millionen, benötigen gewaltige Mengen an Beton, Diesel, Stahl und Fläche – und liefern Strom nur dann, wenn der Wind weht. In Zeiten ohne Wind muss der Strom weiterhin aus anderen Quellen bereitgestellt werden. Deshalb: Eine kritische Diskussion ist nicht nur berechtigt – sondern notwendig.